26週読んだ!アジャイルサムライの読書会をしました

始めたきっかけ

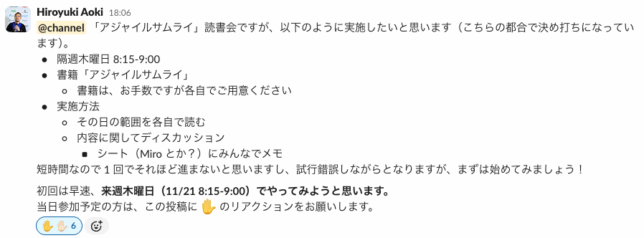

Slackを遡ってみると、2024年1月31日に「読書会やってみましょうか?」という投稿がありました。それから、誰も主導権を握らないまま月日が経ち・・・

2024年10月7日に「止まっちゃってますが、読書会やりませんかー」と呼びかけ、

やっとやることに(なんちゅー)。

ちなみに書籍はアジャイル開発の古典、『アジャイルサムライ』。

ちょうどこの頃、当社でもサービス提供側としてもイチ学習者としても

アジャイルのムーブメントが起き始めていたので、これに決めました。

最初に決めたこと

- 実施ペース

- 実施時間

- 実施方法

です。

参加者のひとりであるわたしの育児都合があったので、

それに合わせて朝に実施、隔週で実施、としていただきました。

朝に弱い人、定時後の方が参加しやすい人もいるかと思うのですが、

まずはやってみよー。ということでスタートです。

7名が参加表明してくれました。

実施していくうちに変えていったこと

- 書籍は会社負担OKに

- ¥2,600(税抜)ほどですが、自分のお金で調達することが参加のハードルになっているならと社長・部長陣が話し合ってくれて経費で賄ってくれることになりました。

- こうしてメンバーの背中を押してくれるマネージャー陣に感謝です。ちなみに部長2名、課長2名といったマネージャー層も読書会に参加しています。

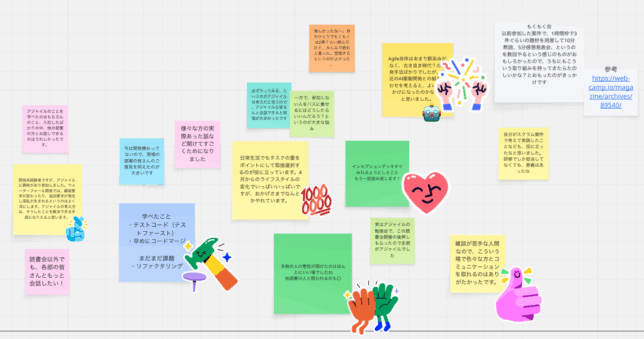

- Miroを立てることに

- 意見をポイポイ出しやすいようにMiroを使いました。読書会を重ねるごとに色とりどりの付箋が並んでいって、眺めているだけで綺麗です。スタンプとか使えるのも楽しいんですよね。

- ファシリテーターを持ち回りにすることに

- 読書会を呼びかけた人がそのまま司会になりがちですが、2回目にして「XXさん、お願いします!」で受け渡しました。翌週以降も次々に代わっていきました。

- 読書会の様子を録画して「こんな感じ」を社内公開することに

- 実際、どんな感じでやってるんだろう・・・ガチのバチバチの議論とかしてるんだろうか・・・わたしエンジニアじゃないけどついてけるんだろうか・・・とかいう不安が参加のハードルになっているかも、ということで、恐くないよ!の意味を込めて公開しました。が、参加人数は増えなかったのであまり効果はなかったようです。でもいいんです。

- 隔週から毎週で実施することに

- わたしの育児ペースが読めなかったので隔週から始めましたが、毎週でも大丈夫だ!と思えたので毎週で実施することを提案し、全員が賛成したのでそうすることにしました。

- これは年度内に終わらないね・・・というペースだったのが、サクサク進むようになりましたし、前回までの記憶もそれほど薄れずに進んでいけるのでよかったです。

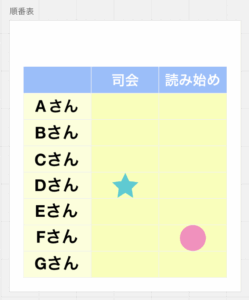

- 表で「司会」「読み始め」管理することに

- 次の司会者を指定したり、誰がまだやっていないんだっけ、といった煩わしさを軽減するため、順番表を作りました。毎回、読書会の終わりにこの順番表を見て、マークをずらして、「次の司会はDさんですねー、読み始めはFさんですねー」など確認し、Slackの読書会チャンネルにも投稿していました。

- 読書会中も、「次の章は自分の番だ」という心構えができるのでなんとなく安心でした。

- マスターセンセイ役を固定にすることに

- これはアジャイルサムライかつ、わたしたちの読書会だけの話になりそうですが、マスターセンセイを読むのが大変上手なメンバーがおり、あまりに好評だったので全会一致でマスターセンセイは常にこの人が読む、となりました。ふふふ。

実施回記録

隔週〜毎週1回45分ほどで、全26回で読了しました。第6回目から毎週にしてますね。

もし隔週のままだったらまだ8章あたり、やっと半分読んだね、くらいだったでしょうか。

26週もみんなで時間合わせて読んできたと思うと感慨深いですね。

- 11/21:1.1 価値ある成果を毎週届ける

- 12/5:1.2 アジャイルな計画づくりがうまくいく理由

- 12/19:2.1 アジャイルなプロジェクトはどこが違うのか

- 1/16:2.2 チームをアジャイルにするためのコツ

- 1/30:2.3 よくある役割分担

- 2/6:3.1 プロジェクトがだめになるのはなぜか

- 2/13:4.3 パッケージデザインを作る

- 2/20:5.1 解決案を描く

- 2/27:5.3 期間を見極める

- 3/6:5.4 何を諦めるのかはっきりさせる

- 3/13:6.1 文書化の難しさ

- 3/19:6.3 ビッグウェイブ・デイブのサーフィンショップへようこそ

- 3/27:7.1 概算見積もりの問題

- 4/3:7.3 見積もり技法

- 4/10:8.2 アジャイルな計画づくり

- 4/17:8.4 初回の計画づくり

- 4/24:8.7 現場で実践する

- 5/1:8.7 現場で実践する

- 5/8:9.5 ステップ2:開発:作業する

- 5/15:10.1 イテレーションでやるべき4つのこと

- 6/5:11.1 これは……荒れる!

- 6/12:12.1 ラスベガスへようこそ!

- 6/19:13.1 どうしてこうなった

- 6/26:14.1 テストを先に書く

- 7/3:15.1 ショータイム

- 7/10:15.7 作業単位を小さくする

終わってみて(みんなの感想)

感想を付箋でぺたぺた書き出しました。

ひとりずつ、自分が書いたものを中心に豊かに話してくれました。

話を聞いているあいだは、リアクションが飛んだり、スタンプが貼られたりと楽しかったです。

抜粋:

- 開発未経験者ですが、アジャイルに興味があり参加しました。ウォーターフォール開発では、顧客要求が変わったり、追加要求が発生し混乱が生まれるというのはよく耳にします。アジャイルの考え方は、そうしたことを解決できる手段になりえると思います。

- 学べたこと

・テストコード(テストファースト)

・早めにコードマージ

まだまだ課題

・リファクタリング - 日常生活でもタスクの量をポイントにして取捨選択するのが役に立っています。4月からのライフスタイルの変化でいっぱいいっぱいですが、おかげさまでなんとかやれています。

- 雑談が苦手な人間なので、こういう場で色々な方とコミュニケーションを取れるのはありがたかったです。インセプションデッキすぐみれるようにしとこと。もう一度読み直します!

- Agile自体はあまり馴染みがなく、古き良き時代?の開発手法ばかりでしたが、最近のAI駆動開発との組み合わせを考えると、よいきっかけになったのかなぁ…

と思いました。 - まずやってみる、というのがアジャイルな考えだと思うので、アジャイルな皆さんと会話できると刺激が大きかったです

- アジャイルのことを学べたのはもちろんのこと、入社したばかりの中、他の部署の方とお話しできるのはうれしかったです。

- 楽しかったな〜。自分ひとりでもくもくは2周くらい読んだけど、みんなで読むと違った。音読するというのがよかった。

終わってみて(わたしの感想)

楽しかったですね〜。まずこれです。

違う事業部の人たちが集まっていましたし、

読んでるうちに貼られていく付箋の内容から業務の話にも発展したりして、

なるほどXXさんの現場ではそういうふうにやっているんですね、とか、

うちではこういうことあったの思い出しました、とか、

この話、頭では理解できてもいまいちまだピンとこないんですよねぇ・・・どうですか?とか、

もちろん書籍のこれってどういう意味?とか、これこういう解釈?とかもありましたが、

その場でみんなでわいわい話すのが楽しかったですね。

異世界の話を聞いているようだったり、ものすごく共感できたり、

笑い話になったり、戦慄するようなエピソードが出てきたり、いろんな話ができました。

エンジニア生活、アジャイル(スクラム)を用いた開発からしばらく離れていたわたしは、

自分の当時の経験と、今、同僚が経験していること、

アジャイルサムライで書かれていること、他の書籍で書かれていること、

開発現場での実際のところ、開発じゃない現場での実際のところ、などなど、

自分が知っている世界以外にもいろ〜〜〜〜〜〜んな世界があるとあらためて知れました。

次回の読書会

早速、来週からもう始めます。

次は、『面倒なことはChatGPTにやらせよう』です。

楽しみ!

補足

ここで掲載しているSlackのキャプチャ、Miroのキャプチャは本人や参加者に了解を得ています。

機微な情報は載せていないですが、直接の転載などはお控えいただけますよう、お願いいたします。